Datenbasierte Schulentwicklung

Meine Erfahrungen aus dem deutschen Auslandsschulwesen

10/12/20253 min read

Bildquelle: Nano Banana Pro, erstellt am 22.11.2025

Seit dem Ende des Schuljahres 2023/2024 bin ich nicht mehr im deutschen Auslandsschuldienst, Zeit genug, um meine Erfahrungen aus acht Jahren an der German International School of Silicon Valley (GISSV) zu reflektieren. Hilfreich für die Reflexion im Bereich der Schulentwicklung war kürzlich die Lektüre des Buches “Das lernende Schulsystem” (2025) von Anne Sliwka und Britta Klopsch, die aus international vergleichender Perspektive gelungen und mit zahlreichen Praxisbeispielen datenbasierte Schulentwicklung beschreiben. Vieles von den im Buch zusammengefassten Ratschlägen werden im deutschen Auslandsschulwesen bereits gelebt. In vielen Funktionen habe ich deutsche Auslandsschulen als agile, datenbasierte und lerndende Systeme wahrgenommen: als Evaluationskoordinator, als langjähriges Steuergruppenmitglied an der GISSV, als Schulentwickler und als Leiter eines Evaluationsteams für die German International School of Washington DC.

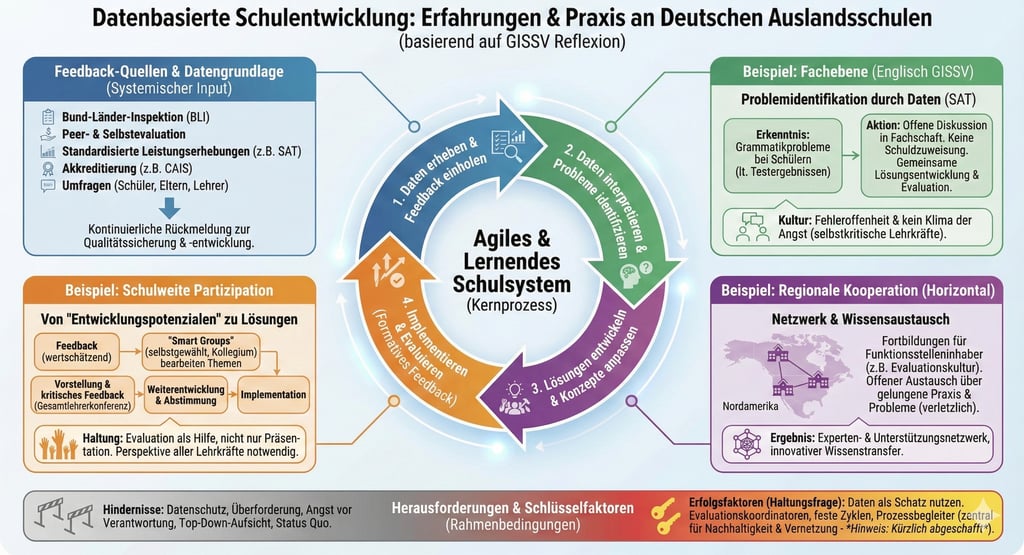

Im deutschen Auslandsschulwesen bekommen Schulen kontinuierlich Feedback sowie Daten zur Weiterentwicklung der Schule: durch die Bund-Länder-Inspektion, Peer-Evaluation, Selbstevaluation, verschiedenen standardisierten Leistungserhebungen und die Teilnahme an landesbedingten Akkreditierungsverfahren (California Association of Independet Schools) sowie Umfragen. Auf dieser Grundlage können sich die deutschen Auslandschulen kontinuierlich Rückmeldung über Qualität einholen, diese interpretieren, zur Lösung von Qualitätsproblemen heranziehen und Konzepte de-implementieren (Wisniewski 2025), die nicht die gewünschte Wirkung entfalten.

Ein Beispiel des sinnvollen Einsatzes von datenbasierter Schulentwicklung auf Fachebene an der GISSV ist die Weiterentwicklung des Englischunterrichts auf Grundlage der Ergebnisse des Stanford Achievement Tests. In den Testergebnisse ist aufgefallen, dass manche Schüler Probleme mit grammatischen Phänomen hatten. Anschließend hat die Englisch Fachschaft dieses Problem, welches auf Datengrundlage identifiziert wurde, in der Fachschaft besprochen und gelöst. Wichtig ist hierbei nicht den “typischen Lehrerreflexen” nachzugeben und die Schuld für das schlechte Abschneiden auf die Schüler*Innen abzuwälzen, sondern offen und selbstkritisch Lösungen zu entwickeln und diese wiederum zu evaluieren. Dies gelingt, wenn auch erfahrene Lehrkräfte offen über eigene Fehler berichten und kein Klima der Angst herrscht, sondern ein offener Umgang mit Problemen gelebt wird.

Datengestützte Weiterentwicklung gelingt auch schulweit, wenn Schulevaluation nicht als die bestmögliche Präsentation der Schule gegenüber der Schulaufsicht wahrgenommen wird, sondern als hilfreiches formatives und wertschätzendes Feedback, das zur Weiterentwicklung der Schule verwendet wird. Datenbasierte Schulentwicklung ist eine Haltungsfrage. Wenn die Datenerhebung im Kontext von hierarchischen Strukturen “Top-Down” stattfindet, dann werden sie weniger gut von den Empfängern angenommen. Im Rahmen der Bund-Länder-Inspektion habe ich das Feedback als sehr wertschätzend erfahren und dadurch war es für alle Beteiligten einfacher offen über Defizite zu reden. Die “Entwicklungspotenziale” wurden dann von dem ganzen Kollegium in selbst gewählten “Smart Groups” bearbeitet, die Lösungen der Smart Groups wiederum in der Gesamtlehrerkonferenz vorgestellt und nach dem kritischen Feedback der Kollegiums weiterentwickelt, in der Endfassung zur Abstimmung gebracht und dann implementiert und evaluiert. Durch dieses Beispiel wird deutlich, dass alle dazu eingeladen sein sollten sich an Schulentwicklung zu beteiligen und dass die Perspektive aller Lehrkräfte hilfreich und notwendig für eine kohärente und nachhaltige Schulentwicklung ist.

Ein letztes Praxisbeispiel ist die horizontale Kooperation innerhalb der Regionen im Auslandsschulwesen (z.B. Nordamerika). In Fortbildungen treffen sich die Funktionsstelleninhaber*Innen zu Themen wie z.B. Evaluationskultur, tauschen sich zu gelungener Praxis aus und besprechen offen sowie verletzlich über Probleme, auf die sie in ihrer Arbeit gestoßen sind. Dadurch entwickelt sich ein Experten- und Unterstützungsnetzwerk, das innovative Ansätze in andere Schulen trägt, Arbeitsergebnisse teilt und Wissen austauscht.

Die von mir skizzierte Herangehensweise ist bereits in vielen deutschen Auslands- und Inlandschulen und ganzen Schulsystemen (z.B. in Kanada) bekannt und gängige Praxis. Allerdings haben sich noch nicht alle Schulen auf den Weg gemacht und es gibt noch viele Hindernisse auf dem Weg zu einem agilen und lernenden Schulsystem, in denen Daten erhoben und Schule weiterentwickelt wird. Einige dieser Hindernisse sind: datenschutzrechtliche Erwägungen, die Überforderung mit dem pädagogischen Kerngeschäft, Angst für schlechte Ergebnisse verantwortlich gemacht zu werden, Schulaufsichten, die sich nicht als Entwicklungspartner sehen und das Festklammern am Status Quo. Datenbasierte Schulentwicklung erfordert ein Umdenken von allen Beteiligten: Daten können als Schatz zur Weiterentwicklung und zur Lösung von Problemen genutzt werden. Für die beschriebene Praxis ist die Einführung von Evaluationskoordinatoren und Prozessbegleitern und festen Evaluationszyklen wie im Auslandsschulwesen sehr hilfreich. Die Stelle der Prozessbegleiter, die maßgeblich zu der erfolgreichen horizontalen Kooperation und Schulentwicklung im deutschen Auslandswesen geführt hat, wurde bedauerlicherweise erst kürzlich im deutschen Auslandsschulwesen abgeschafft. Diese Stellen sind jedoch zentral für eine gelingende datenbasierte Schulentwicklung, die schulübergreifend und nachhaltig ausgerichtet ist.

Ich bin der Auffassung, dass sich Schulen kontinuierlich kritisch mit der eigenen Qualität beschäftigen sollten, qualitative sowie quantitative Daten und der offene Umgang mit Defiziten und eine partizipative Schulentwicklung sind hierfür unerlässlich.

Deeper Learning Solutions - Tauche tief in Lerninhalte ab!

© 2024. All rights reserved.